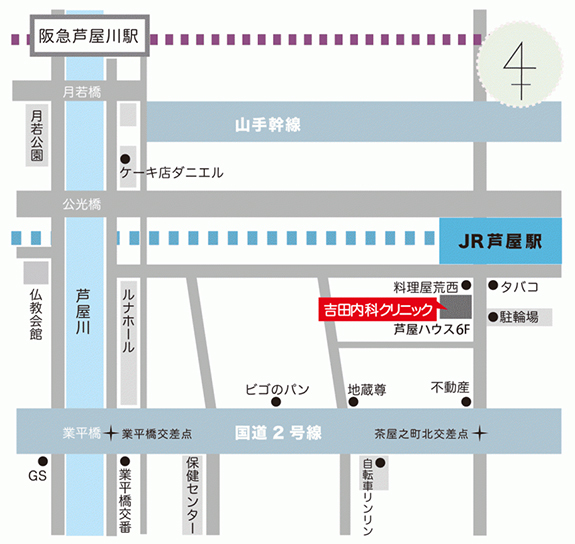

芦屋市業平町

JR芦屋駅南口より徒歩1分

漢方内科・消化器内科

アレルギー科

糖尿病内科

30年以上にわたる漢方専門医としての経験・実績と西洋医学的検査・治療とを組み合わせた総合診療クリニックです。

糖質制限食による糖尿病の改善、高血圧・高脂血症などの生活習慣病治療も積極的に行っています。

また気管支喘息・アトピー性皮膚炎・花粉症・副鼻腔炎などのアレルギー疾患、胃潰瘍・機能性胃腸炎などの消化器疾患、ストレス性疾患などもご相談下さい。

健康診断、各種予防接種、往診、在宅診療も行っていますので、お気軽にお越し下さい。

2018年4月1日より医薬分業から院内調剤となりました。処方箋を持って調剤薬局へ行く手間を省き、院内でお薬をお渡ししています。自己負担金の大幅軽減にもなります。もちろん、専任の薬剤師が常駐しておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。

アクセスがとても便利です。JR東海道本線・芦屋駅南口から徒歩1分です。新快速電車が停車しますので、西は神戸・明石・加古川・姫路、東は西宮・尼崎・宝塚・川西・池田・大阪より多数の患者さんが来院されています。

新着情報

2024.4.11 ゴールデンウィークの診療について

ゴールデンウィークはカレンダー通り診察致します。

4月28日(日)・4月29日(月)および5月3日(金)~5月6日(月)は休診とさせて頂きます。

4月30日(火)・5月1日(水)・5月2日(木)は通常通り診察致します。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

2024.3.1 臨時休診のお知らせ

4月13日(土)臨時休診致します。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

2024.2.28 休診のお知らせ

3月21日(木)・3月30日(土)臨時休診致します。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

2022.08.29

オンライン診療は一時停止しております。

2022.03.31 ホームページをリニューアルしました。

2022.03.28 5月から火曜午後休診になります。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |

■診療時間

午前 9:00~12:30

午後 16:00~19:00

■休診日

火曜午後・木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

■予約診療受付

診療時間内に0797-38-7210にてご予約ください。

インターネットからのご予約も受け付けています。

■予約優先診療

予約のない方は来院順となりますので予約をおすすめします。

診療状況により、予約の方でもお待ち頂くことがあります。

診療カレンダー

2024年4月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

9:00~12:30

休診日

2024年5月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

9:00~12:30

休診日